一條仁志の「取り扱い説明書1」 ~お仕事編~

一條仁志の「取り扱い説明書2」 ~身体編~ はこちらから

まずはじめに、「一條仁志」と書いて「いちじょう・じんし」と読みます。

ちなみに、本名です。

と、いきなり名前の読み方から始めさせていただいておりますが。

というのも実は、もう何年も一緒にお仕事をしている方から、「え!ヒトシじゃなくてジンシなんですか?!」と言われることもあったりするわけでして。

まぁ、初めてお会いしたときに、フルネームで名前を名乗ることもなかなかありませんし。

ということは僕のことを「いちじょう・ひとし」さんだと思っていらっしゃる方もそこそこいらっしゃる気もするわけで。

せっかくの「取り扱い説明書」なので、名前の読み方からお伝えさせていただきました。

というわけで、「一條仁志の取り扱い説明書」、スタートです!

(下記の各目次をクリックしていただくと内容をご覧いただけます。)

▼ はじめに

はじめまして、一條です。

このサイトを見てくださっているということは、これから僕とかかわりを持たれることになる方なのかもしれない。

そうであれば、一條という人間がどのような人間なのかを、あらかじめ、知っておいていただくことが役に立つのではないか。

そんなことを思い、この「一條仁志の取り扱い説明書」を用意してみました。

この「取り扱い説明書」の内容は

このサイトに書かれている「一條仁志の取り扱い説明書」の内容は、お仕事に関するものになります。

ですので、僕の「人となり」という部分について書かれている部分はほとんどありません。

とはいえ、僕の「人となり」について確認したいという方もいらっしゃるかもしれませんので、その場合にはインスタグラムを見ていただくといいかもしれません。

ではでは、お仕事の面での「一條仁志の取り扱い説明書」、ぜひ、おたのしみいただければうれしいです。

▼ この「取り扱い説明書」の内容は

改めまして、はじめまして!

一條です。

このページを見てくださって、ありがとうございます。

ところで、今、このページを見てくださっているということは、これから、僕と関わりを持ってくださる方になるのかもしれないなと思っているのですが。

お仕事に関する部分を

このページは、僕の「取り扱い説明書」になりますが、その内容は、「お仕事」に関するものになっています。

ですので、僕の人となりというか、「個人的な趣味嗜好」のような話は出てきません。

おたのしみいただければうれしいです

その分、お仕事に関する部分の「一條仁志」について、その背景まで含めて、わかりやすくお伝えできたらうれしいなと思っています。

ぜひ、おたのしみいただければ幸いです。

▼ 「腹の探り合い」をなくすために

ではさっそく、この「取り扱い説明書」を用意しようと思った背景からお話しさせてください。

いつのまにか、社会に出てから20年以上が経っていて

ふと気づけば、僕が社会人としてお仕事をさせていただくようになってから、いつのまにか20年以上が経っているのですが。

その間には、いろいろなお仕事の現場に立ち会わせていただく機会がありました。

その中で僕が気づいたことがひとつあります。

僕が気づいたこと

それがなにかというと、お仕事の現場では「腹の探り合い」のような状態が起こることが多いということでした。

「はじめまして」とお会いしたときに、お互いが相手の「腹を探る」こともあると思いますし。

もう何年も一緒にお仕事をしている間柄でも、もしくは、同じ会社にお勤めしている人同士でも、「腹の探り合い」をしているケースはあると思うんですよね。

でも、そういう「腹の探り合い」をするのって、ちょっとストレスがかかるじゃないですか?

だから、僕は、なんでそういうことが起こるのかなって考えたりしてたんですけど。

土台にある「疑い」

そうやって、考えていった結果、「腹の探り合い」が起こる土台には、「相手が本当に思っていることを言っていないのではないか」という疑いがあるんじゃないかなと思ったんですよね。

じゃあ、なぜ相手の人に対してそんなことを思うのかと言えば、自分自身も本当に思っていることを言っていないという自覚があるからなんじゃないかなと。

「本当には思っているけれど、言っていない内容」

じゃあ、お仕事の現場で、「思ってはいるけれど、言っていない内容」ってなんだろうなと考えたときに、それはそのお仕事をする「目的」なのではないかなと。

そんなことを思いました。

というのは、どんな人でも、お仕事をしているからにはそこになにかしらの目的があると思うのです。

・

たとえば、「社内での自分のポジションを確保する」ということが目的になっている人もいるかもしれないし。

どんな人にも「目的」はあるわけで

その内容は、人によって違うと思いますが、お仕事をしているからには、それぞれの人が、それぞれに、「目的」を持っているはずでして。

ただ、そういう「目的」って、大体において「超・個人的なもの」になりますから。

だから、多くの人は、仕事の現場で自分の目的を口にすることはないのかもしれないなって思ったんですけど。

その一方で、それぞれの人が自分の目的を言わないから、お互いに相手の腹を探り合うことになるんじゃないかな、とも思ったんです。

僕がやり始めたことは

そんなことを思った僕は、お仕事で「はじめまして」とお会いする方がいらっしゃったときには、まず最初に自分の目的をお伝えする、ということをやり始めました。

そうすると、僕の目的については、もう僕が話しちゃうわけですから、相手の方は僕の腹を探る必要がなくなるわけでして。

あとは面白いことに、僕が自分の目的をバーンと話すと、相手の方も自分の目的を話してくださったりするんですよね。

その結果、お互いに「相手の腹を探る」時間がセーブできるようになっていきました。

お仕事もスムーズに進むようになったので、これはいいなと思いまして、僕は今も同じことをし続けているわけですが。

直接お会いする前に、同じことができたとしたら

その一方で、もしも、直接お会いする前に、あらかじめ僕の目的を相手の方に知ってもらうことができれば、もっとスムーズに物事が進むようになるのではないかとも思ったんですよね。

僕の目的を知って、「こいつには関わるべきではないな」という判断をされる方がいらっしゃった場合には、僕と会う時間をセーブしていただけるかもしれないし。

僕の目的を知って、「この人と関わりたい」と思ってくださる方がいらっしゃった場合には、「はじめまして」とお会いした瞬間から実のある話に入っていけるかもしれないんじゃないかなと。

そんなことを思って、この「取り扱い説明書」を作ることに決めました。

このような背景から、このページでは、僕がどういうお仕事をさせていただいているかだけではなく、僕の目的についてもお話しさせていただいています。

僕が本当に思っていることを、思っているとおりに書いた内容です。

ぜひ、おたのしみいただければうれしいです。

▼ 僕のお仕事について

まず、僕は今、下記のみっつのカテゴリーでお仕事をさせていただいています。

カテゴリー1.旧・東証一部上場企業への事業アドバイスのご提供

カテゴリーのひとつめは、2022年4月3日まで東証一部上場企業と呼ばれていた企業さんたちを対象にした、「事業に関するアドバイス」のご提供です。

こちらの内容は、2006年からご提供させていただいています。

これまでアドバイスをご提供させていただいてきた業務上のテーマは

・次世代経営人材開発

・CSR

・新規事業開発

・女性上級管理職育成

・中長期経営計画の策定

・基幹システムのリニューアル

・新規販売チャネルの開拓

・Eコマースの導入

・営業マンさんたちのトレーニング

などとなっています。

2018年以降の動き

2018年以降は、上記の内容に加えて、企業さんたちが各地の大学さんたちと様々な取り組みをするためのアドバイスもご提供させていくようになっています。

これは2017年から2年間、大学で産官学連携分野の客員教授をさせていただいたことがきっかけになっています。

この分野で、アドバイスをさせていただいている内容は

・大学との新規事業開発

・大学との関係を使ったCSR活動

のふたつです。

カテゴリー2.医科 / 歯科クリニックへの経営サポートのご提供

カテゴリーのふたつめは、クリニックさんや診療所さんを対象にした、「経営に関するアドバイス」のご提供です。

こちらの内容は、2014年からご提供させていただいています。

具体的には

・自費診療の拡大

・自院に合ったスタッフの採用

・自院に対する認知度の向上

・経営の先行きに対する不確かさの解消

というテーマで、経営に関するアドバイスをご提供させていただいています。

すべての土台となるお話は

これらのテーマに沿ったアドバイスをご提供させていただくにあたっては、その土台として、各クリニックさんや診療所さんが、自院のお金の流れを正確に把握できるようにするためのサポートもさせていただいています。

というのも、クリニックや診療所の経営に関して先行きの不確かさを抱えてらっしゃる院長先生は少なくないのですが。

ではなぜ、院長先生たちがこのような不確かさを抱えることになるのかというと、クリニックや診療所のお金の流れを、院長先生ご自身が正確に把握できていないというところに原因があることが多いなと思うわけでして。

「丸投げ」しなくてもよくなるように

もちろん、税理士事務所さんや会計事務所さんに「自院のお金に関する管理」を依頼されているケースは多いのですが、それが丸投げになっているケースも少なくありませんので。

そこで、そういう「丸投げ」をしなくてもよくなるように、「院長先生ご自身が自院のお金の流れを正確に把握できる状態」を作るためのサポートには特に力を入れています。

カテゴリー3.出版社としての書籍出版

カテゴリーのみっつめは、出版社としての書籍の出版です。

こちらの内容は、2012年から始めています。

出版社としては、主にビジネス系の実務系の本を出版しています。

ただ、小説も出していますし、ファッション誌も出していますので、その意味では一般的な出版社とも言えるのかなと思ったりします。

この出版社に特殊な部分があるとすれば、「著者さんが本当に思っていることはなんなのか」を徹底的に掘り下げていくことだと思います。

なぜそのようなことをしているのかという理由については、また後でお話しさせていただきます。

▼ 僕の目的

というわけで、僕は今、上記のみっつのカテゴリーでお仕事をさせていただいているわけですが。

先程、どんな人にもお仕事をする上での目的があると思う、というお話をさせていただきましたが、僕も、お仕事をする上での目的を持っています。

では、僕はどんな目的を持っているのか。

僕がお仕事をする上で目的にしていることは、下記のみっつです。

目的1.全国に2,176社あるすべての旧・東証一部上場企業に関わること

目的のひとつめは、今、日本にある、かつて東証一部上場企業と呼ばれていた企業さんたちのすべてに、僕自身か、もしくは僕が関わった方が関わることです。

かつて東証一部上場企業と呼ばれていた企業さんは、全国に2,176社あるんですけど、そのすべてに、僕自身か、もしくは僕が関わった方が関わっている状況になったらうれしいなと思っています。

目的2.著者さんが思っていることを思っているように書いた本をコンスタントに出し続けていくこと

目的のふたつめは、著者さんが、思っていることを思っているように書いた本を、コンスタントに出版し続けていくことです。

それも、その本からそこそこ大きな新しいビジネスが生まれるような、そんな本を、コンスタントに出していきたいと考えています。

背景としての「出版業界の現実」

というのも、実は、僕が自分で出版社を持つようになる前は、いろんな出版社からのご依頼で、それらの出版社さんの書籍の販促を請け負っていた時期がありまして。

このときに、いろんな出版社の編集者さんたちや、著者さんたちとお話をさせていただいて、「著者さんが本当に思っていることがそのまま書かれている本は、本当にすごく少ないんだなぁ」という印象を受けました。

これは、著者さんたちが嘘をついているということではないのですが、その一方で、出版社さんからのアドバイスに沿って本を書いていくと、著者さんご本人が思ってもいないことが本になったりもするようで。

1冊でも多く売れる本を作りたい?

というのも、出版社さんは、やっぱり1冊でも多く売れる本を作りたいと考えるわけです。

すると、著者さんが書いた内容をよりキャッチーなものであったり、耳障りの良いものに変えたいと思惑も出てくるわけでして。

その結果、編集者さんが著者さんに、「ここはもうちょっとこんな表現にできませんかね?」とか、「こういう表現にすると、もっと幅広い層にアピールできると思うんですよね」というようなお話をすることが増えてきます。

すると著者さんは「出版社の人がそう言うなら、そうするのがいいんだろうな」という感じで、文章を書き換えていったりするわけですが。

その結果、著者さんが思ってもいない内容が文章になって、その文章が本として出版されていく、という状況があるようです。

本の「性質」

ただ、本というものは、その性質上、あとあとにまで残るものだと思うのです。

ちなみに、ここでいう「本」というのは、紙に印刷された本という意味ですが、紙に印刷された本は後からその内容を書き換えようとしても、書き換えることができないわけでして。

だから、自分が思ってもいないことを書いた本を出版したら、その本が自分の本としてあとあとまで残ってしまうということになるわけですが。

僕はそれはちょっと気持ちが悪いなと思ったりします。

意図的な場合もあります

また、実際の話をすると、意図的に、自分が思っていることとは違うことを書く著者さんたちがいらっしゃることも事実でして。

というのも、僕が扱っているような、ビジネス実務系の書籍に関しては、「本当に思っていることを書いたりしちゃったら、お仕事が来なくなる」というような話がされていることも多いんですよね。

だから、自分が思っていることとは違うことを書く著者さんたちに関しては、「自分が本当に思っていることを書いても意味がない」と思っていらっしゃるのかもしれないなと思うわけでして。

それって本当なのかな?と思うのです

ただ、この、「本当に思っていることを書いたりしちゃったら、お仕事が来なくなる」というお話に関しては、それは本当なのかな?と思うんですよね。

というのも、僕は今までに何冊かの本を出していますが、どの本でも思っていることを思っているように書いているし。

それらの本を通して、お仕事のご依頼をいただいていたりもするんですよね。

そしかも、結構大きなお仕事のご依頼になっていたりするので、僕は、「自分が本当に思っていることを思っているように書いてもいいんじゃないかな」と思うんですよね。

こういう感覚が共有出来たらうれしいなと

でも、僕がひとりでそう言っていても、単なるつぶやきになっちゃいますので(笑)

僕のまわりに、こういう感覚を共有できる人が増えたらうれしいなと思っています。

目的3.京都大学で学生さんたちに教えること

目的のみっつめは、京都大学という大学で、学生さんたちに教えることです。

なぜそ僕が、このことを、お仕事をする上での自分の目的を設定しているのかについては、また後でお話しさせていただいています。

このみっつが僕がお仕事をする上での目的になるわけでして。

僕がお仕事のご依頼をいただいた際には、このみっつの目的の達成に近づくかどうかを、ご依頼をお受けさせていただくかを判断するための基準にしています。

▼ 実際のお話をさせていただくと

一方で、実際のお話をさせていただくと、僕は、僕個人というレベルでは、このみっつの目的をある程度達成しているわけでして。

「かつて東証一部上場企業と呼ばれていた企業さんたちとの関わり」については

僕は今も、そういう「かつて東証一部上場企業と呼ばれていた企業さんたち」からお仕事のご依頼をいただいて、役務をご提供させていただいています。

ですので、「そういう企業さんたちと関わると、どういうことが起こるのか」とか、「そういう企業さんたちの社内ではどんなことが起こっているのか」ということについてもある程度知っていますし、その内容を他人様にお伝えすることもしています。

「著者さんが思っていることを思っているように書いた本」については

また、「著者さんが思っていることを思っているように書いた本」についても、僕はすでにそういう本を書いているわけでして。

ですので、「そういう本が、どういうところで評価されるのか」とか、「その結果、どういうことが起こるのか」についてもある程度予測ができます。

「京都大学で学生さんたちに教えること」については

「京都大学で学生さんたちに教える」という目的もありますけど、これに関しては、目的としている京都大学ではありませんが、過去には徳島大学という大学で客員教授をさせていただいたことがありまして。

ですので、「大学で学生さんたちに教えること」がどのようなことなのかについても、ある意味では経験済みだったりするわけでして。

僕はたまたま、恵まれていたわけで

このような背景がありますので、僕は僕自身が、たとえばより多くの旧・東証一部上場企業に関わりたいとか、もしくは、自分が思ったことを思ったように書いた本を出版したいとか、もしくは大学で教えたいとかってことは考えていなくてですね。

その一方で、僕は恵まれていたというか。

たまたまそういう世界に関わらせていただく機会をいただいた結果、同じような経験をしたり、同じような景色を見たいと思っていらっしゃる方がいらっしゃったときには、その水先案内ができるようになったわけで。

ですので、同じような経験をしたり、同じような景色を見たいと思っていらっしゃる方がいらっしゃったときには、水先案内をさせていただきたい。

そう思った結果、先程のみっつの目的が生まれました。

▼ 同じ景色を見る人が増えたなら

では、なぜ僕が、同じような経験をしたり、同じような景色を見る人の水先案内をさせていただきたいのかといえば。

これは単純に、同じような経験をしたり、同じような景色を見る人たちが、僕のまわりに増えていったらたのしそうだなと思うからでして。

たとえば、旧・東証一部上場企業さんたちに関わる人が増えてくると

というのも、たとえば、かつて東証一部上場企業と呼ばれていた企業さんたちに関わる人が僕のまわりに増えてくると、僕が感じるたのしみを共有できる人が出てくるわけでして。

というのも、そういう企業さんたちの取り組みって、結構規模が大きかったりしておもしろいんですよね。

▼

たとえば街を歩いているときに、自分が関わった案件の成果を見かけることもありますし。

そうすると、なんだかちょっとたのしい気分になったりもするわけで。

そういう気分をシェアできる人が僕のまわりに増えていったらいいなと思いますし。

▼

あとは、それぞれの企業さんに関わっている方たちから、「この企業さんはこういう視点を持っているんですよね」とか、「こういう社内文化があるんですよ」というお話を聞かせていただけるようにもなると思うんですけどね。

そういう企業さんたちというのは、多くの人がその名前を知っている企業さんだったりもしますので、自分が名前を知っている企業さんの内側を垣間見ることができるというのは、ちょっとたのしいなと。

そんなことを思っています。

たとえば、思っていることを思っているように書いた本の著者さんたちが増えてくると

あとはですね、「自分が思っていることを思っているように書いた本」の著者さんが、僕のまわりに増えてくるとどうなるかというと。

そこに、「思ったことを思ったように言っていいんだ」というような文化ができていくんじゃないかなと思ってるんですよね。

そうなると、そこにいる子供さんたちにとっても、役に立つんじゃないかなと。

そうなっていくと、なんだかたのしいなって思うんですよね。

それぞれの方の独自の経験も

もちろん、そういう本を通して、著者さんの経験を知ることができることもたのしいなと思います。

というのも、それぞれの方がそれぞれに独自の経験をされてらっしゃいますのでね。

それぞれ違う経験をしたそれぞれの方が「本当に思っていること」を、本を通して教えてもらえるというのは、たのしいなと思うんですよね。

自分が本当にはなにを思っているのか?

その一方で、「思っていることを思っているように」という話になると、「自分が本当にはなにを思っているのか」ということを自分でしっかり把握している人はそんなに多くはないというのが実情だと思うのです。

でも僕は、それぞれの人が本当に思っていることを聞かせていただいたり、本として読ませていただくことをたのしみにしているわけなので。

ですので、うちの出版社が本を出すときには、著者さんの人生を掘り下げに掘り下げて、その人が本当に思っていることをしっかり特定していくということをしています。

著者さんの人生を掘り下げると

一方で、そうやって、著者さんの人生を掘り下げていくとどうなるかというと。

著者さんにとっては「自分の羅針盤」を手にしていただけるという効果があったりします。

というのも、うちの出版社が出すのは紙に文字が印刷された、紙の本になるわけですけど。

紙の本って、その内容を後から書き変えることができないんですよね。

でも、それは実は大きなメリットだと思うんです。

「後から書き変えることができないこと」のメリット

というのも、紙に印刷された文章は、勝手に別の文章に変わったりしませんから。

だからそこに、著者さんが本当に思っていることが、思っているように書いてあれば、その本は著者さんにとっての「羅針盤」になったりするわけでして。

つまり、その人が、自分が思っていることとは違うことを言ったりしたときに、自分で自分の本を読んで「あ、思っていることと違うことを言ってたな」という感じで、軌道修正をすることができたりします。

「本」のいいところは

また、本のいいところは、それを読んでくださる人たちがいるということだと思っていまして。

お仕事で関わりがある人がその本を読んでくださることもあるでしょうけど、著者さんのご家族やご友人もその本を読んでくれたりすると思うんですよね。

そうすると、その著者さんが本に書いてある内容とは違うことをしようとしたときには、まわりの人たちから「あれ?あなたの本にこうやって書いてあるけど?」という感じで、指摘をしてもらえたりする。

そうすると、「あらあら」という感じで、軌道修正が出来たりもするわけでしてね。

とても役に立つ「羅針盤」

つまり、自分が本当に思っていることを思っているように書いた本があれば、自分自身でも軌道修正がしやすくなるし、まわりの人たちからも軌道修正を促してもらえるわけで。

その意味で、「自分が思っていることを思っているように書いた本」というのは、著者さんにとってとても役に立つ「羅針盤」になるのではないかなと。

そんなことを思っています。

たとえば、なぜ「京都大学」なのか

あとは、目的のみっつめで、「京都大学で学生さんたちを教えること」という話があったわけですけど。

これは、自分に対して「自分はだいじょうぶだな」と思える学生さんたちが、僕のまわりに増えていったらいいなと思ってるってことなんですよね。

▼

というのは、京都大学というのは僕が卒業した大学でもあるんですけど。

僕からすると、京都大学って、自分に対して価値を感じられない人たちが集まってる場所に見えるんですよね。

その理由はその人それぞれだとは思うんですが、でもその一方で、その人たちは自分のまわりにいる人たちから「すごいね!」と言われてたりもするわけでして。

▼

そうすると、「自分に対する認識」と、「まわりの人たちからの評価」との間にギャップができるわけでして。

こういうギャップって世の中のいたるところにある気はするんですが、このギャップが大きければ大きいほど、人ってなんかすごく歪んだ状態に置かれる気がするんですよね。

自分に対して価値が感じられない学生さんたちに

実際の話、「自分に対して価値を感じられない」という学生さんは世の中にいっぱいいらっしゃる気がするわけでして。

たとえば僕が客員教授をさせていただいていた徳島大学という大学がありますけど、この徳島大学は国立大学なんですね。

そうするとやっぱり、学生さんたちはまわりの人たちから「すごいわね」というような言葉をかけられていたりするし。

その一方で、自分に対して価値が感じられない状況にある学生さんたちも少なくなかったというか。

そういう状況がありますので、そこが解決できたらいいなと思ってたりするんですけど。

文科省さんとのお話も

というのも、僕は、文科省の担当者さんとお話をさせていただくこともあったりしましてね。

そのときに、小学校のときから「自分の価値の見つけ方」みたいなことを教える単元があったらいいと思うんですよね、というようなお話をしてたりするんですけどね。

まぁ、「そんな単元を作ろうと思ったら60年はかかりますよ」って言われたこともありますが(笑)

でも、実際に、大人になってからも「自分に価値を感じられない」と感じていらっしゃる人たちはたくさんいらっしゃるわけですから。

そうであれば、小さいころに「自分の価値を見つける方法」を知っておくことは役に立つことなんじゃないかなと思うんですよね。

実際に悩んでいる人がいるわけですから

まぁ、いずれにしても、「自分に価値を感じられない」と悩んでいる学生さんたちがいらっしゃるわけですし。

その一方で僕はたまたま、出版のお仕事を通して「自分の価値の見つけ方」をお伝えすることができるようになったので。

なので、その方たちに、その方法を提供して、簡単に言えば「元気出せよ」と言いたいというか

「だいじょうぶだよ」と言いたいというか。

まぁ、元気がなかった人たちが元気になっていくさまを見ることができるのはやっぱりたのしいですし。

だから、そういう人たちの役に立てればいいなと思っているというか。

その結果として、自分に価値を感じられる人が僕のまわりに増えていったらいいな、なんてことを思っていたりします。

▼ 実りある関係を築くためのツールとして

ここまで、僕のお仕事の内容と、僕の目的について、シェアさせていただきました。

「ふ~ん。そんなことやってるんだ~」とか、

「ふ~ん、そんなこと思ってるんだ~」と思っていただけていればうれしいなと思っています。

関わるべきかどうかの判断材料に

この「取り扱い説明書」を読んでいただいて、「これは一條に関わるべきではないな」と思われた場合には、僕とお話しする時間をセーブしていただけるかもしれないし。

あとはもちろん、「そういう目的を持っているやつなんだったら、関わりたいな」と思って下さる方がいらっしゃったとしたら、それはそれでとてもうれしいですし。

そうやってご縁がある方にお会いしたときには、その方の目的もゆっくり聞かせていただいて。

その目的が達成できるように、僕もできることをやっていけたらいいな、なんてことを思っています。

この取り扱い説明書をきっかけに

というわけで、僕と関わるべきかどうかを事前に吟味していただくための材料として、この「一條仁志の取り扱い説明書」を用意させていただきました。

ぜひ、ご活用いただければうれしいです。

ご縁あって、お目にかかれることをたのしみに。

お読みいただき、ありがとうございました!

補足情報 その1

僕が関わらせていただいているお仕事の内容については、上記に書かせていただいたみっつのカテゴリーそれぞれを、別々の法人でお取り扱いさせていただいています。

それぞれのカテゴリーでご提供させていただいている内容については、各社のWebサイトでもご案内させていただいておりますので、もしも必要とされる方がいらっしゃった場合にはどうぞ下記のリンクをご活用ください。

旧・東証一部上場企業に関する内容はこちらから

↓

https://ijjs.co.jp

医科 / 歯科のクリニック、診療所に関する内容はこちらから

↓

https://sparklingeyes.jp

出版社に関する内容はこちらから

↓

https://seeker-publishing.jp

補足情報 その2

上記で、「一條仁志の『取り扱い説明書』」として記載させていただいた内容は、あくまでも僕が思っていることになります。

そこで、もしも一條仁志と関わるかどうかを吟味されたい方がいらっしゃった際の補足情報として、「一條のプロフィール」と、第三者から見た「一條へのコメント」を掲載させていただきます。

こちらも、お役立ていただければ幸いです。

▼ 既刊書籍

一條仁志がご提供している内容について、あらかじめそのレベル感を確認していただくための情報として、書籍の情報も掲載させていただきます。

こちらも、お役立ていただければ幸いです。

内部体制最適化の統合的枠組み

加藤寛之 / 一條仁志 著

株式会社シーカー出版刊

ISBN:978-4-434-32182-5

定価:1,600円+税

2022年4月まで、東証一部上場企業と呼ばれていた、世間的に広く認知されている規模の企業の中で、業務の目的を達成していくためのノウハウが書かれた本です。

その一方で、本書の258ページでは、東証一部上場企業に勤務していらっしゃる方たちとの対比の中で、医師という職業についていらっしゃる方たちの特性についても解説がされています。

【クリニック経営・診療所経営ではここを活かす】

~ 医師と呼ばれる職業にまつわる認識のゆがみ ~

250ページから258ページでは「医療人」の特性にも触れられていますので、医師会、歯科医師会等でご自身のまわりにいらっしゃる方々に対する理解を深めるためのお役に立てていただけるはずです。

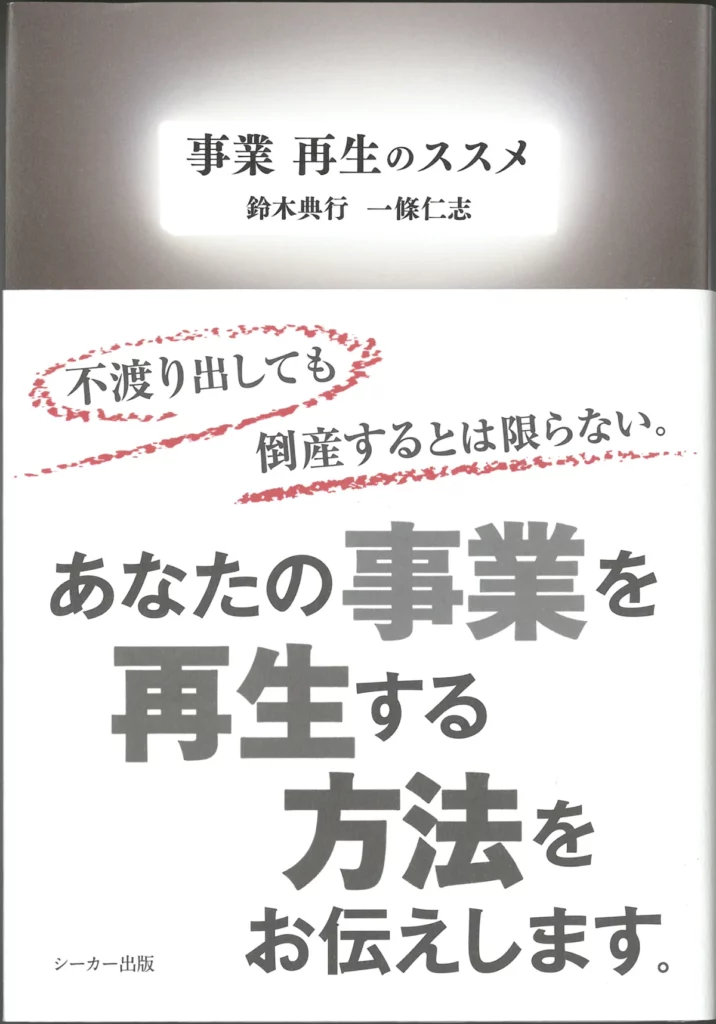

事業 再生のススメ

鈴木典行 / 一條仁志 著

株式会社シーカー出版刊

ISBN:978-4-434-32182-5

定価:1,600円+税

名古屋市弁護士会の会頭を務められた弁護士さんと、弊社代表の一條の対談形式で進む書籍です。

立ち位置が不安定な事業や、先行きに不透明感がある事業をどのように再生していくのか、その具体的な考え方と具体的な手法が書かれています。

【クリニック経営・診療所経営ではここを活かす】

~ クリニック、診療所を「事業」として再認識する ~

本書の345ページから364ページは、ご自身の価値がどこにあるのかを把握しておきたい院長先生には特におすすめです。

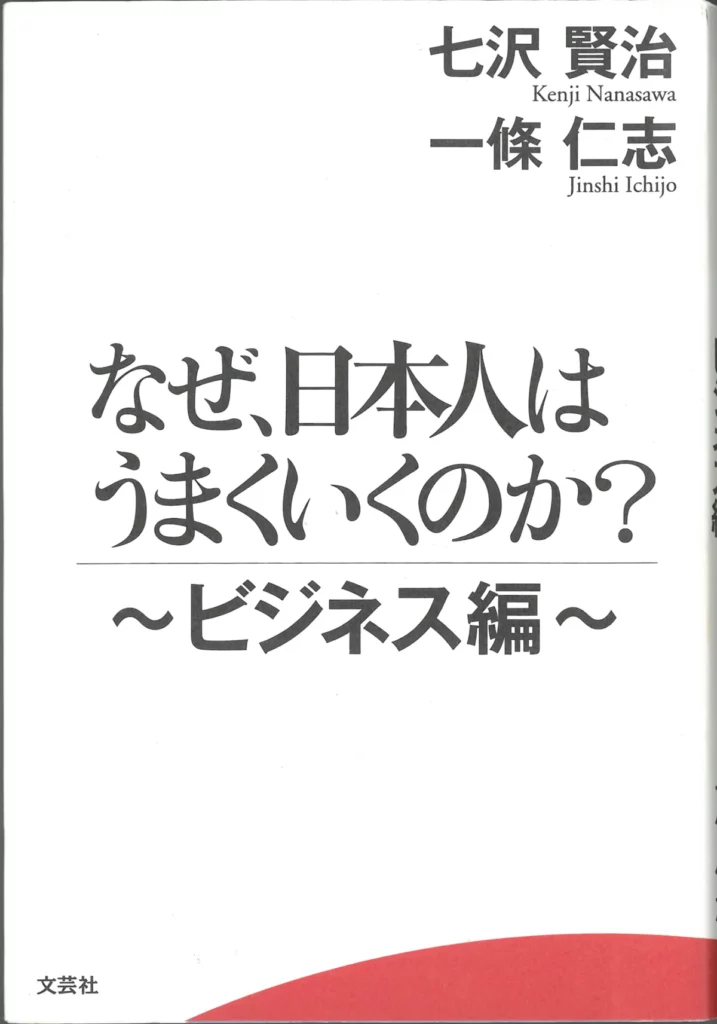

なぜ、日本人はうまくいくのか?

~ ビジネス編 ~

七沢賢治 / 一條仁志 著

株式会社文芸社刊

ISBN:978-4-434-32182-5

定価:1,600円+税

IBM等のシステム開発会社にシステムを提供してきた専門家と、弊社代表の一條との対談形式で進む書籍です。

論理がないように見える状況から、いかにして構造を見出し、論理的に対処をしていくのか。

研究者的な発想が全体を貫いている書籍です。

クリニック経営、診療所経営に活かす目的であれば、院内でのコミュニケーションの取り方について、具体的な発見をしていただけるかもしれません。

ご自身の研究内容をより深めていきたいとお考えの方にもお役に立つはずです。

【クリニック経営・診療所経営ではここを活かす】

~ 人が他者のことを認識する構造 ~

人は他者のことをどのように認識しているのかをひも解いた「自己内自己と自己内他者」との関係というお話も出てきているので、構造的に世の中を理解したいとお考えの方にもおすすめです。

一條仁志(いちじょう・じんし)

1975年 大阪生まれ

京都大学経済学部卒

広島大学附属福山高等学校卒

元・国立大学法人 徳島大学

産官学連携センター 客員教授

元・特別認可法人 長岡京市商工会

経営支援事業顧問

複数の旧・東証一部上場企業での勤務を経て、現職。

主な著書に

「事業再生のススメ」

「内部体制最適化の統合的枠組み」

「なぜ、日本人はうまくいくのか? ~ビジネス編~」など

週刊ダイヤモンド誌、日経情報ストラテジー誌、中部経済新聞、毎日新聞 など掲載多数

結婚2回、離婚1回、3女の父

これまでお仕事をご一緒させて頂いた方々から、いただいたコメントを一部、ご参考用に掲載させていただきました。

良い話ばかりではないので、お問い合わせを頂く際の吟味の材料にしていただけるのではないかと思っています。

(※ご役職名・部署等はコメントをいただいた当時のものです。)

英治出版株式会社 代表取締役 原田英治 様

内部体制最適化の統合的枠組み

加藤寛之 / 一條仁志 著

株式会社シーカー出版刊

ISBN:978-4-434-32182-5

定価:1,600円+税

一條さんを一言で言うと、成果が出るまでねばりっこく行動してくれる、 考えてくれる人。

一條さんが発行した本の発売元を引き受けたことからお付き合いが始まっていますが、お互いある程度の信頼性を持って、その商売が進められた。

フェアな取引が出来たことが一番の良さだと思います。

一條さんの良さとしては、学習能力というか、飲み込みが早い。

概略、全体像をパッとつかむのが上手いこと、理解が早いことがすごく個人的な一條さんの特性だと思う。

こちらからそんなに情報を出さなくても、概略をはっきりつかんでいるから、うちとの取引に対してもポジティブに、信頼を持って接してくれたのかなという感じがします。

営業的なセンスといいますか、根が明るいという性格的なものもあるのでしょうけれど、人当たりもやわらかい。

▼成果が出るまでねばりっこく

あとは、ねばりっこく行動されていますね。

例えば、別の出版社さんが投げ出しちゃった仕事を、引き取って最後まで形にされています。

特に出版の場合は本当にそういう姿勢でやっていかないと本にならないですし、そういう考え方でちゃんと作る人じゃないと、出た本も大事にしない。

そういう意味で、ねばりっこく最後までしっかり仕事をされている。

別の出版社が投げ出した本を最後まで形にしたいとおっしゃったところに、うちが発売元を引き受けるきっかけもあったのかなと感じます。

▼実際に自分で足を運んで、アイデアを

彼は経験してみて学習する人でもあります。

書店さんへの営業も自分で足を運ばれていましたが、実際に自分で足を運んで、そこからまたアイデアを広げようとされている姿勢が、一條さんの性格を表している。

動き方や、普段の姿勢が、新しいものを引っ張って来やすいタイプなんだろうなと思います。

本の販促のやり方を見ていても、やっぱり受け手の感情を考えていらっしゃるんだろうとなあと感じます。

そういう意味では、新しいマーケティング方法を教えて頂いた部分もある。

一條さんが取り組まれているコンサルティングの内容や、他のお仕事についてはノータッチなので、どんな方に一條さんを推薦しますというようなことは言えませんが、一條さんを一言でいうと、成果が出るまで粘り強く行動してくれる人、考えてくれる人。

だからこそ、お取引が始まっているのだと思うし。

これが一條さんに対する普通の正直な評価です。

■ 原田英治(はらだ・えいじ)氏

英治出版株式会社 代表取締役

Eiji21 Inc.代表理事(韓国)

1991年 慶應義塾大学法学部法律学科 卒業

アンダーセン・コンサルティング(現・アクセンチュア)でのコンサルタントを経て、

1995年より一世印刷株式会社 取締役に就任。

1996年代表取締役副社長。

1996年一世出版株式会社の役員辞任後、有限会社原田英治事務所設立、代表取締役就任。

2000年6月 英治出版株式会社に改組、代表取締役就任。

2004年1月 日韓初の合弁出版社 Eiji21 Inc.設立、理事就任。

2008年1月 韓国 Eiji21 Inc. 代表理事就任。

■ 英治出版株式会社

Webサイト:https://eijipress.co.jp

所在地:〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-9-12 ピトレスクビル 4F

“誰かの夢を応援すると、自分の夢が前進する”を合言葉に、

社会企業に関する本など、ビジネス分野で独自の分野を築く。

$00A0

NECネクサソリューションズ株式会社 流通サービス業事業部 サービス第二営業部 部長 佐竹 弘 様

内部体制最適化の統合的枠組み

加藤寛之 / 一條仁志 著

株式会社シーカー出版刊

ISBN:978-4-434-32182-5

定価:1,600円+税

氏と共に達成できたことはふたつ。

1.

「最小費用で最大限の効果を発揮するシステム開発」

2.

「頓挫しかけたシステム開発プロジェクトをもう一度軌道に乗せて開発を完了させる」

~具体的に~

①

全てのシステム検討において、目的を明確にするよう努力し無駄がない。 またその目的を他部門へ理解させるべく、問題定義を実行している。

②

常に、経営者側にたって物事を考え、全社の最適化、コストメリットを意識し、具体化させている。

③

現場への理解をより明確にする為、コンピュータ用語を置き換えて、共通化させている。

こういった配慮ある努力が現場に生きてきたのでは。

基本の礼儀正しさ(特に折衝相手の立場を理解している)を備えながら、 ご自分の明確な(想いがこもった、生きた)意見をいただくことが多い。

内容にも押し付け的な言い方もなく、相手に気付かせるような上手さがある。

是非仲間に入れておきたい人物。

■ 原田英治(はらだ・えいじ)氏

英治出版株式会社 代表取締役

Eiji21 Inc.代表理事(韓国)

1991年 慶應義塾大学法学部法律学科 卒業

アンダーセン・コンサルティング(現・アクセンチュア)でのコンサルタントを経て、

1995年より一世印刷株式会社 取締役に就任。

1996年代表取締役副社長。

1996年一世出版株式会社の役員辞任後、有限会社原田英治事務所設立、代表取締役就任。

2000年6月 英治出版株式会社に改組、代表取締役就任。

2004年1月 日韓初の合弁出版社 Eiji21 Inc.設立、理事就任。

2008年1月 韓国 Eiji21 Inc. 代表理事就任。

現在に至る。

■ NECネクサソリューションズ株式会社

Webサイト:https://www.nec-nexs.com/

所在地:〒105-8540 東京都港区芝三丁目23番1号 セレスティン芝三井ビル

NECグループにおいて、東名阪地域の中堅の顧客を担当するグループの中核会社。

アウトソーシングサービス、システムインテグレーションサービス、プラットフォームサービスを組み合わせてお客様にベストソリューションを提供する“サービスインテグレータ”として、30年以上にわたる経験から、中堅企業のITにまつわるのビジネス革新の実現を支援している。

シャープシステムプロダクト株式会社 ビジネスパートナー統轄営業部 部長 田村耕一 様

内部体制最適化の統合的枠組み

加藤寛之 / 一條仁志 著

株式会社シーカー出版刊

ISBN:978-4-434-32182-5

定価:1,600円+税

・疑問点をうやむやにせず皆が納得するまで議論する。

・相手の話をよく聴き、どういうことかをビジュアル的に頭で描けるタイプ。

・自分の言葉で話す。自分の言葉を持っている。

・ミーティングの仕切り方が自然で、結論を導くのが上手い。

■ 原田英治(はらだ・えいじ)氏

英治出版株式会社 代表取締役

Eiji21 Inc.代表理事(韓国)

1991年 慶應義塾大学法学部法律学科 卒業

アンダーセン・コンサルティング(現・アクセンチュア)でのコンサルタントを経て、

1995年より一世印刷株式会社 取締役に就任。

1996年代表取締役副社長。

1996年一世出版株式会社の役員辞任後、有限会社原田英治事務所設立、代表取締役就任。

2000年6月 英治出版株式会社に改組、代表取締役就任。

2004年1月 日韓初の合弁出版社 Eiji21 Inc.設立、理事就任。

2008年1月 韓国 Eiji21 Inc. 代表理事就任。

現在に至る。

■ シャープシステムプロダクト株式会社

Webサイト:会社合併により、Webサイトの公開を終了されていらっしゃいます。

1969年の設立以来、シャープ情報関連機器のシステム販売会社として、シャープ独自特長商品を核に独自のソフト・サービスを付加したオンリーワンソリューションを提供。

流通サービス分野での POS・業務用携帯端末(ハンディターミナル)を始め、電子POP、大画面高精細液晶を搭載したインフォメーションディスプレイ等のシャープ特長ハード機器を活かした業種別の独自ソリューションをワンストップで提供するところに強みを持つ。

株式会社ダスキン ケアサービス事業本部 ターミニックス事業推進部 部長 田中利正 様

内部体制最適化の統合的枠組み

加藤寛之 / 一條仁志 著

株式会社シーカー出版刊

ISBN:978-4-434-32182-5

定価:1,600円+税

▼相手が「構えている」ところを・・・

一條さんは、人の心を緩めて、聞く姿勢にさせるのが本当にうまい。

一條さんとは弊社の営業研修をお願いして以来のおつきあいになりますが、研修講師としてもうまさを感じます。

研修というのは、参加者のレベルがバラバラで、それぞれが見ている次元も違う。

特に弊社のようなフランチャイズ事業だと、加盟店さんそれぞれのオーナーが言っていることも違うから、参加者さんの中には、同じことを右から見ている人もいれば、左から見ている人もいるわけです。

一條さんは、そういう状況をうまくまとめられている。

実際に何回か研修をしても、参加者の数が減らない。

結局、誰も気持ちが離れていないんですね。

参加者の姿勢を、柔軟に聞く姿勢に持っていくのがうまいというか、相手が「構えている」ところを解いてしまうところに一條さんのスキルを感じます。

研修の内容も、参加者の腹の中に入り込んでいる。

参加者の方々が休憩中に話しているのを聞いていても、研修で習った言葉が参加者同士の会話の中で『共通の言語』になっていたりしますから。

▼「あ、なるほど」って分かる人には非常にいい

個人的には、迷っている時に一條さんに相談するとピュッと方向性がつくのが助かります。 非常に回転が鋭いし、状況判断がすばやい方だと思います。

あとは、一條さんとお付き合いするようになって、 考え方の幅が広がったと思います。 メリットがあったら、必ずデメリットを考えるとか。

目的意識を持って、考えている人は、一條さんと話しているとアイデアが広がると思います。

どんなに賢い人でも、今の自分の置かれている立場で考えてしまうと、絶対に気付かないところがある。

それを、僕の立場じゃないところで見てらっしゃるから、何が間違いかというか、目的を達成するために足りないところが分かるんでしょうね。

だから、そういうところを言われて、「あ、なるほど」って分かる人には非常にいい。

▼こちらが心配になるほど・・・

最初に研修のお願いをした時から、売り込みがなくて珍しい人だなという印象でしたが、売り込みの代わりに、こちらの言うことを非常に細かく聞かれた。

そうするとこちらの言いたいこともしゃべれるし、しゃべることによって私の頭の中もまたさらに整理される。

提案書があったり、自分の実績があったりと、自分を売り込むコンサルタントさんは多いですが、そういった売り込みやアピールも、逆にこちらが心配になるほど一切ないです。

しかし、こちらからの問いかけに、細かく逆に質問されて、答えていく内に、頭の中で整理され、しっかりとした考えがまとまっています。

これからも安心してお付き合いさせていただけると感じています。

■ 原田英治(はらだ・えいじ)氏

英治出版株式会社 代表取締役

Eiji21 Inc.代表理事(韓国)

1991年 慶應義塾大学法学部法律学科 卒業

アンダーセン・コンサルティング(現・アクセンチュア)でのコンサルタントを経て、

1995年より一世印刷株式会社 取締役に就任。

1996年代表取締役副社長。

1996年一世出版株式会社の役員辞任後、有限会社原田英治事務所設立、代表取締役就任。

2000年6月 英治出版株式会社に改組、代表取締役就任。

2004年1月 日韓初の合弁出版社 Eiji21 Inc.設立、理事就任。

2008年1月 韓国 Eiji21 Inc. 代表理事就任。

現在に至る。

■ 株式会社ダスキン

Webサイト:https://www.duskin.co.jp/

本社所在地:大阪府吹田市豊津町1番33号

1964年に発売を開始した化学ぞうきん「ホームダスキン」により、家庭での拭きそうじの負担を大幅に軽減。

同商品をより多くの人が手軽に使えることを目的に、商品をフランチャイズシステムでレンタルするという新しい流通システムを確立。

その後、飲食事業をはじめ多くのフランチャイズ事業を展開し、現在に至る。

写真家 緒方秀美 様

内部体制最適化の統合的枠組み

加藤寛之 / 一條仁志 著

株式会社シーカー出版刊

ISBN:978-4-434-32182-5

定価:1,600円+税

一條さんは、自分がやらなきゃいけないことをちゃんと分かっている人だと感じます。

私は職業柄、アーティストやミュージシャンといった、『表面的な美しさ』をすごく必要とされる方々の写真を撮影しています。

ただ、表面的な美しさを追求しながらも、その人の人間性も撮らなければ、私にお仕事をご依頼頂いている意味がない。

そういう目線で見ると一條さんは、自分の特徴だったり魅力だったり、お仕事上の在り方みたいなことをちゃんと分かっている方だと感じます。

また、自分にかかわった方には、絶対そのことでより幸せになってもらいたいという意識がすごく強い人だなとも感じます。

といっても偉そうでもないし、ニコッとされていて人懐っこい。

私がずっと生きてきたクリエイティブ1本の世界とは、また違う世界の方ですが、こうして親交を持てたことはすごくよかったなと思っています。

■ 緒方秀美(おがた・ひでみ)氏

熊本生まれ / 写真家

写真家 伊島 薫 に師事したのち、渡米。

NEW YORKを拠点に多くのアーテストとの親交を深める。

2003年緒方秀美写真事務所(Diamondcat)開設。

現在は、CDジャケット・写真集をはじめとするミュージシャンの撮影など、音楽、ファッションの分野で活動中。

写真集:

『Blankey Jet City』 (リトル モア刊)

『氷』 (光琳社刊)

『Diamond Cat』(シンコウミュージック刊)

『Silver Wolf – MASATO』(アスキー刊)

『アイアムアーサー』 (芸文社刊)

■ Diamond Cat (緒方秀美写真事務所)

Webサイト:https://hidemiogata.com/

1969年の設立以来、シャープ情報関連機器のシステム販売会社として、シャープ独自特長商品を核に独自のソフト・サービスを付加したオンリーワンソリューションを提供。

流通サービス分野での POS・業務用携帯端末(ハンディターミナル)を始め、電子POP、大画面高精細液晶を搭載したインフォメーションディスプレイ等のシャープ特長ハード機器を活かした業種別の独自ソリューションをワンストップで提供するところに強みを持つ。

株式会社IJJS次世代系絵人材開発研究所 IJJS Co., Ltd.

本ページ内の文章・写真など、すべてのコンテンツの無断複写・転載等はご遠慮ください。

(c)Copyright 2024 Jinshi Ichijo. All rights reserved. No reproduction without written permission.